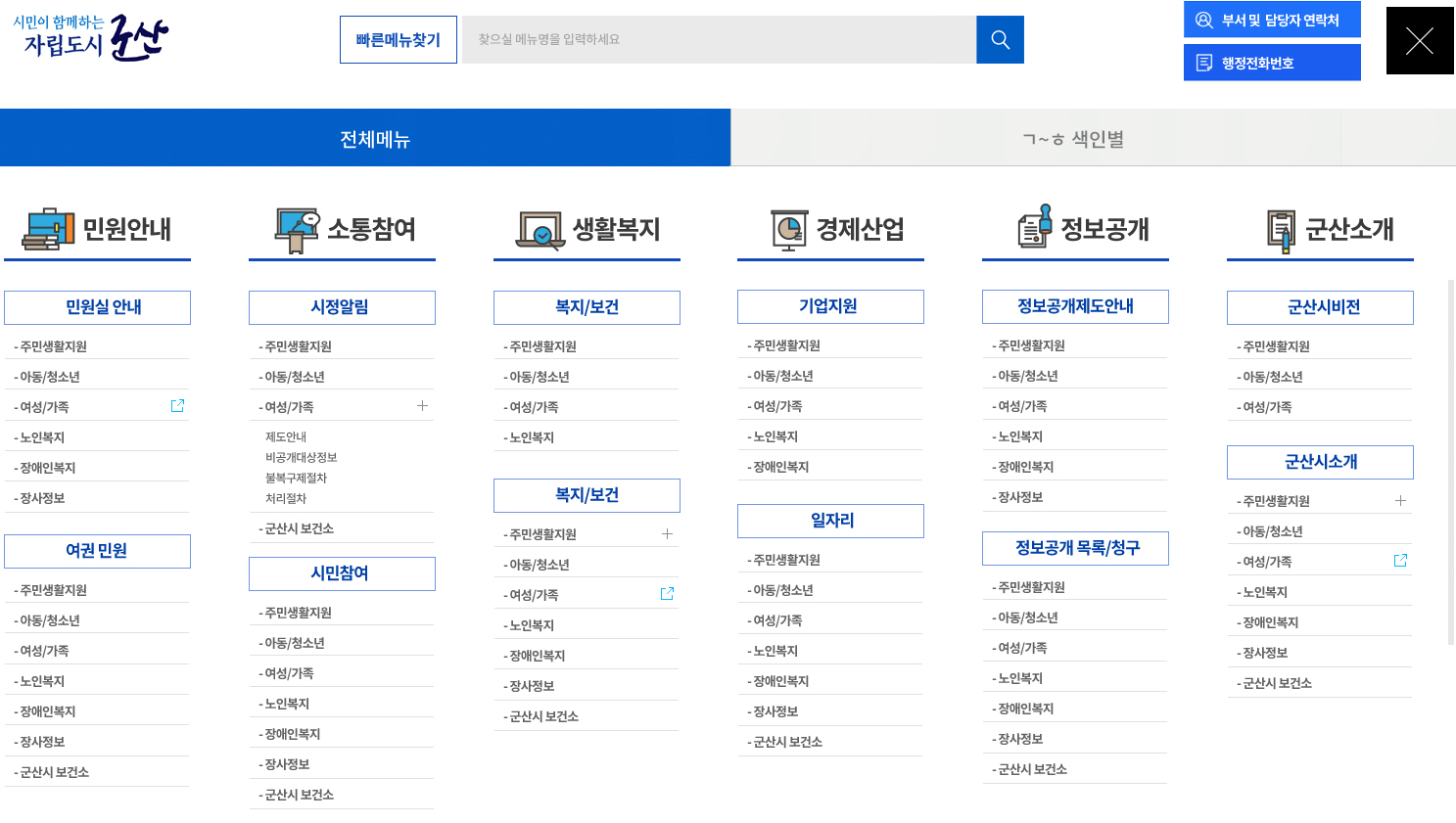

군산시청

예술의전당관리과 시설운영계에서 제작한 "작품 설명"저작물은

"공공누리 제4유형"에 따라 이용 할 수 있습니다.

- 출처표시

- 비상업적 이용만 가능

- 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?

군산시청

예술의전당관리과 시설운영계에서 제작한 "작품 설명"저작물은

"공공누리 제4유형"에 따라 이용 할 수 있습니다.

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?